,,Michaelshoven ist Teil meiner Lebensgeschichte" - Ute Herbst verabschiedet sich in den Ruhestand

Nach fast vier Jahrzehnten bei der Diakonie Michaelshoven verabschiedet sich Ute Herbst, langjährige Leitung der Eingliederungshilfe (Leben mit Behinderung), in den Ruhestand. Im Interview spricht sie über prägende Begegnungen, Entwicklungen – und über das, was bleibt.

Frau Herbst, wie begann Ihre berufliche Reise bei der Diakonie Michaelshoven?

Privat bin ich mit der Diakonie Michaelshoven seit meinem sechsten Lebensjahr verbunden, weil damals meine Grundschullehrerin Kleidersammlungen für die damalige Kinderheimat durchführte und mit uns gemeinsam mindestens einmal im Jahr Kleider hier abgab. Und später arbeitete meine Mutter hier als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Eine Tante von mir lebte längere Zeit in Haus Simeon.

Beruflich ging es nach dem Abitur mit einem einjährigen Vorpraktikum in einem Internat für schwerhörige und gehörlose Schüler:innen los. Ich habe Diplompädagogik studiert. Es folgten verschiedene Praktika, u. a. in der Einzelfallhilfe, in einer integrativen Kita, einem Krankenhaus, einer geschlossenen Psychiatrie – und schließlich ein Auslandsaufenthalt in Namibia. Diese Stationen haben mir einen breiten Einblick in verschiedene Arbeitsfelder gegeben und mich sehr geprägt.

Was hat Sie dazu bewegt, sich ausgerechnet für Menschen mit Behinderung einzusetzen?

Ich war in jungen Jahren sportlich immer sehr aktiv, sei es Radfahren, Schwimmen, Tennis, Volleyball oder Trampolinspringen. Und ich bin durch den Sport in Kontakt mit Menschen mit Behinderungen gekommen. Damals habe ich mehrere Übungsleiterlizenzen erworben und war dann auch im Behindertensportverein aktiv.

Erinnern Sie sich noch an erste Begegnungen und was hat Sie damals besonders berührt?

Meine ersten Begegnungen hatte ich mit Menschen mit Beinamputationen beim Schwimmen. Ich war beeindruckt, wie diese Menschen mit ihren Prothesen ins Schwimmbad kamen, diese selbstverständlich am Beckenrand ablegten und ins Wasser glitten. Im Pool waren alle gleich und es war ein total schönes sportliches Miteinander.

Was war Ihnen in Ihrer Arbeit besonders wichtig?

Der Wert eines jeden Menschen. Die Bedeutung ehrlicher Nähe, Akzeptanz der Verschiedenheit – und Verlässlichkeit. Ich wollte, dass die Menschen wissen: Ich bin da. Auch wenn’s stressig ist, nehme ich mir Zeit. Ich bin nie an jemandem vorbeigelaufen, der ein Problem mit mir teilen wollte.

Welche Entwicklungen lagen Ihnen besonders am Herzen?

Es gab viele Projekte – ich halte symbolisch einen bunten Strauß in der Hand. Besonders bedeutend war z. B. die Dezentralisierung von Wohngemeinschaften aus dem Markushaus oder die Integration von 58 Klient*innen aus den ehemaligen Städtischen Kinderheimen Sülz in neue Wohnformen. Das waren aufwändige Prozesse, aber auch wichtige Schritte hin zu mehr Teilhabe und Lebensqualität.

Gab es Veränderungen, für die Sie besonders gekämpft haben?

Für die Eingliederungshilfe muss man immer kämpfen. Menschen mit Beeinträchtigung haben nicht die Lobby, die sie brauchen. Man muss sich mit ihnen und für sie und ihre Belange einsetzen. Ich denke da auch an den Pflegebonus – Mitarbeitende der Eingliederungshilfe wurden damals einfach vergessen. Das war enttäuschend. Aber wir haben Position bezogen, Zeichen gesetzt – und das zählt auch.

Sie sprechen oft von „Wir“ – warum ist Ihnen das so wichtig?

Weil die Entwicklung der LmB eine Gemeinschaftsleistung war. Wir haben mit vereinten Kräften die Eingliederungshilfe fachlich weiterentwickelt, sichtbar gemacht und einen guten Ruf aufgebaut. Ich mag das Wort „Stolz“ nicht – aber ich bin glücklich und dankbar über das, was wir gemeinsam erreicht haben.

Wie hat sich die Arbeit inhaltlich verändert?

Die Assistenzbedarfe sind deutlich komplexer geworden, die rechtlichen Rahmenbedingungen anspruchsvoller. Unsere Aufgabe ist es, auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf Perspektiven zu schaffen. Das gelingt nur mit viel Fachlichkeit und Engagement – und davon haben wir in unseren Teams glücklicherweise sehr viel.

Gab es Begegnungen, die Sie besonders bewegt haben?

Unzählige. Viele dieser Begegnungen waren beeindruckend, manche Lebensgeschichten auch bewegend. Aber aus ihnen sind auch Ideen und gute Ansätze entstanden. Begegnungen eröffnen Perspektiven, an den Aufgaben kann man wachsen.

Was haben Sie persönlich von den Klient*innen gelernt?

Geduld und Ausdauer. Nicht aufzugeben. Menschen mit Beeinträchtigungen teilen Lebensgeschichten und Erfahrungen, die beeindrucken – und oft den Blick für das Wesentliche schärfen. Sie sind oft überaus sensibel und erfreuen sich an den kleinen Dingen des Lebens.

Wie würden Sie Ihre Führungsrolle beschreiben?

Ich denke, dass ich immer versucht habe, offen, klar, transparent zu sein. Dass ich verlässlich war und ein offenes Ohr hatte. Ich war keine Führungskraft, die nur verwaltet – ich wollte gestalten. Gerade in Phasen großer Veränderung war Präsenz besonders wichtig. Kontinuität und Stabilität geben Sicherheit.

Wie blicken Sie auf Ihre Rolle als Geschäftsführerin zurück?

Als ich die Position übernommen habe, war das gar kein großer Bruch. Ich hatte schon vorher viele dieser Aufgaben übernommen, insbesondere in der strategischen Planung. Was sich geändert hat, war die offizielle Verantwortung – aber die Struktur war stabil, das Vertrauen da. Das hat vieles leichter gemacht.

Gab es Phasen, die Sie besonders gefordert haben?

Ja – etwa als ich zusätzlich für die Altenhilfe zuständig war. Das war eine für mich andere Welt. An einzelnen Standorten hatte es viele Umbrüche gegeben, das Vertrauen musste neu aufgebaut werden. Ich war fast täglich vor Ort. Präsenz war da das A und O.

Wie hat sich die Wahrnehmung der Eingliederungshilfe im Laufe der Zeit verändert?

Die Eingliederungshilfe hat lange im Schatten anderer Arbeitsfelder gestanden – etwa bei baulichen Maßnahmen oder in politischen Debatten. Das hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, immer wieder deutlich zu machen, welchen gesellschaftlichen Wert unsere Arbeit hat. Wir haben gelernt, strategischer zu kommunizieren, uns zu vernetzen und unsere Themen aktiv zu platzieren. Heute wird unser Arbeitsfeld deutlich sichtbarer wahrgenommen, weil wir kontinuierlich dafür eingetreten sind.

Was bedeutet für Sie echte Teilhabe?

Dazugehören – ganz selbstverständlich. Mitwirken, mitbestimmen, wenn man es möchte. Nicht ausgeschlossen zu sein, sondern Teil zu sein – das ist echte Inklusion.

Was nehmen Sie persönlich mit aus Ihrer Zeit bei der Diakonie Michaelshoven?

Es war eine sehr vielseitige, fachlich wie menschlich bereichernde Zeit. Ich durfte erleben, wie Veränderung geht – und habe gelernt, dass sie nur im Miteinander gelingt. Michaelshoven ist Teil meiner Lebensgeschichte.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin?

Ich wünsche Frau Rennert die nötige Flughöhe, um Aufgaben im Blick zu behalten – und genug Landeplätze, um innezuhalten, zuzuhören, gemeinsam zu gestalten. Ich freue mich, dass sie viele Prozesse weiterführen kann, die wir vorbereitet haben – z. B. die neuen, barrierefreien Standorte. Das wird viel bewirken.

Auf was freuen Sie sich im Ruhestand am meisten?

Mehr Zeit für mich und meinen Mann zu haben. Die 38 Jahre in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen der Diakonie haben auch viel freie Zeit gebunden, in der ich privat auf so manches verzichtet habe. Das muss man selber auch wollen und hierzu gehört auch ein Partner, der dies mitträgt. Und ich werde mich wieder mehr sportlich betätigen – das habe ich viel zu oft abgesagt.

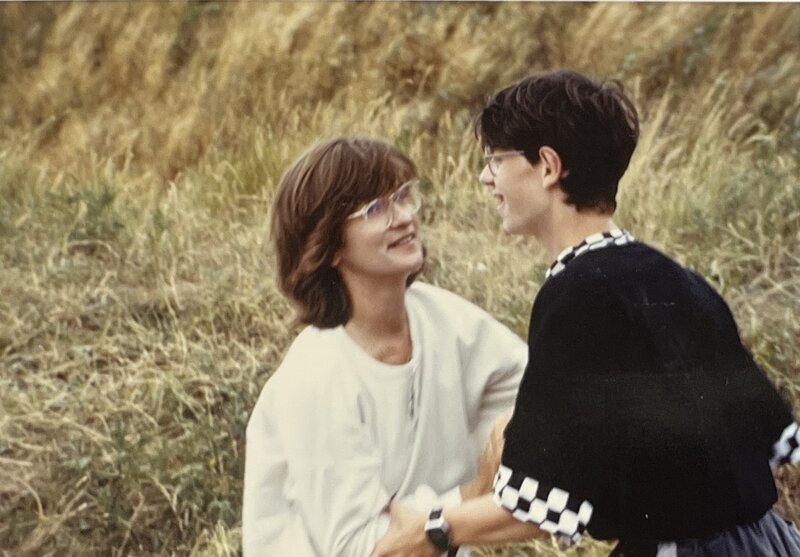

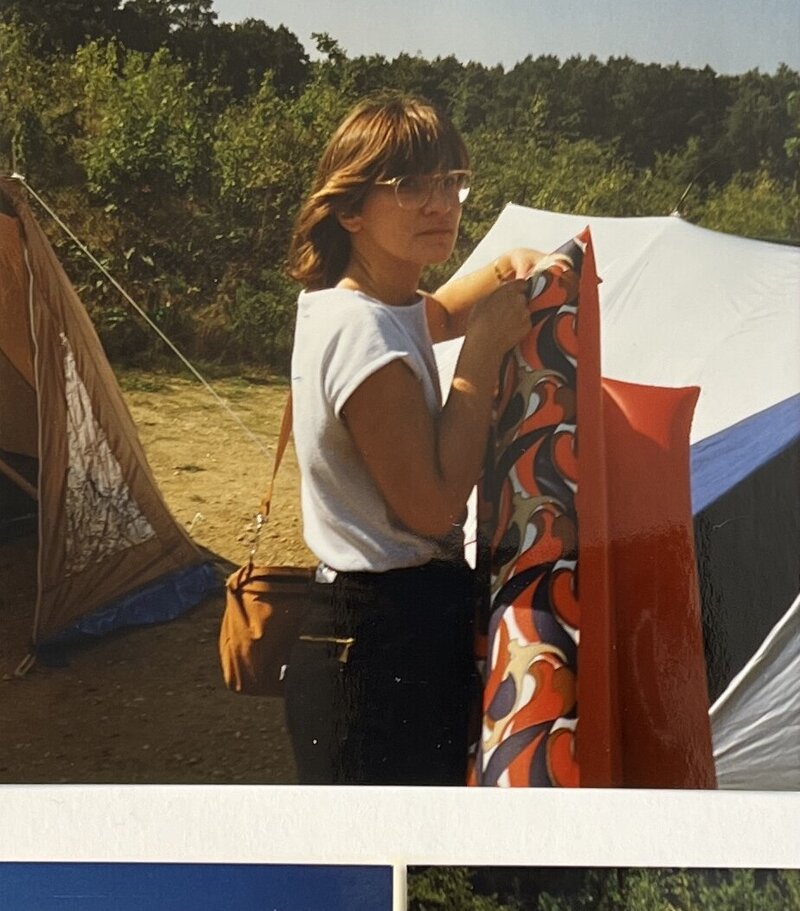

Ein Rückblick in Bildern - 38 Jahre Diakonie Michaelshoven

Diese Bilder aus dem persönlichen Album von Ute Herbst geben Einblicke in ihre Zeit im Thomas-Haus – nah, lebendig und voller Erinnerungen. In den Bildunterschriften sind einige ihrer beruflichen Stationen beschrieben, die ihre 38 Jahre in der Diakonie Michaelshoven umschreiben.

Die Kommentarfunktion ist für diesen Artikel deaktiviert.

0 Kommentare